ファンの心にひそむ “インサイト” を掴むための共創型ワークショップとは?

現代では、スポーツチームやアイドルの事務所から、BtoCやBtoB商材を扱う企業まで、さまざまな分野でファンマーケティングが行われています。ファンマーケティングにおける重要なミッションは「ファンの拡大」と「エンゲージメントの向上」です。

このミッションを達成するために最も大切なのは、ファンが何に価値を感じているのか?インサイトを正確に把握することです。自分たちの魅力がわからなければ、その魅力を伝えたり磨いたりすることもできません。今回は、インサイトを正確につかむための手法である『共創型ワークショップ』についてご紹介します。

『共創型ワークショップ』とは?

実施の目的

『共創型ワークショップ』は、サービスや団体の関係者がファンと同じ場所・同じテーマで対話を行うワークショップです。ファンとの対話の中で、ファンがどんなことで喜びを感じているのか?なにに悩んでいるのか?どこに価値を感じているのか?など、心の奥底で言語化されていないファンのインサイトを浮き彫りにすることで、サービスや団体の関係者が抱えている課題や疑問を解消することを目的としています。

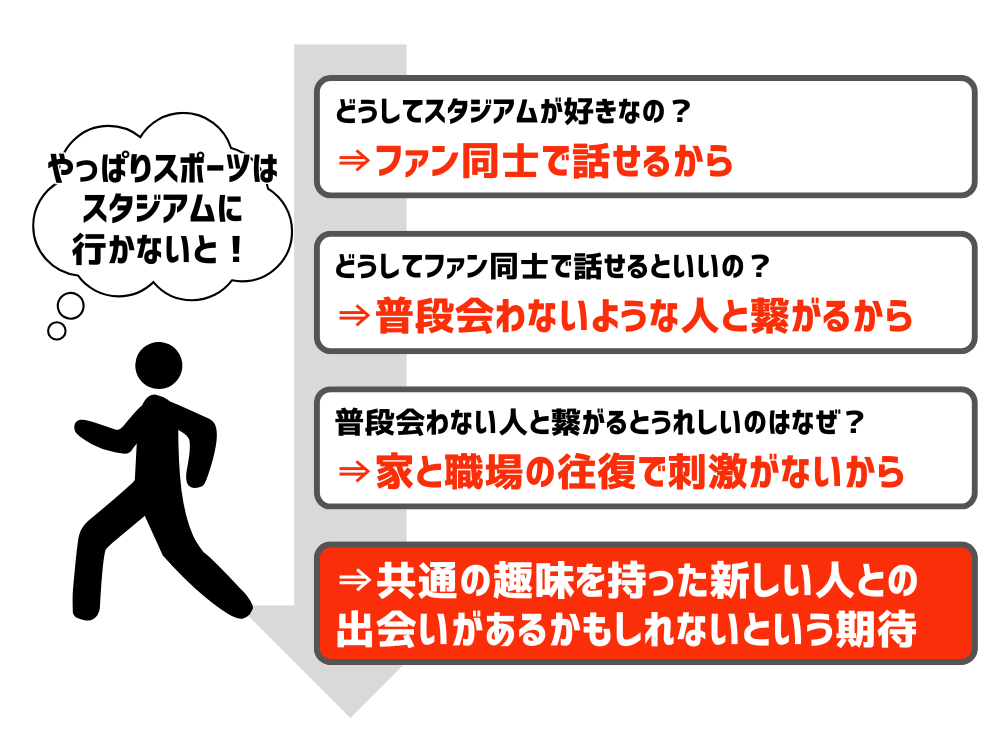

例えば、スポーツチームのファンを例に挙げます。スポーツチームのファンには、それぞれが感じる喜びの瞬間が異なります。多くのファンはチームが勝った時に喜びますが、特定の選手のプライベート活動や、試合の結果に関係なくスタジアムでの体験自体を楽しむ人もいます。また、チームの強さに価値を見出すファンもいれば、文化や歴史に魅力を感じる人もいます。これらの要素をさらに深堀りし、「なぜ」それらに価値を感じるのかを探ることで、ファンが本当に大切にしている価値を理解することができます。

注意点

『共創型ワークショップ』で行うファンとのコミュニケーションは、「議論」ではなく「対話」です。「議論」は、何かについてお互いの意見をぶつけ合って、どちらが正しいかを決めることが目的です。

例えば、友達と「どっちのゲームが面白いか」を話し合って、自分の意見をしっかり主張するようなイメージです。一方で「対話」は、お互いの考えを理解し合うことが目的です。勝ち負けではなく、「どうしてそう思うのか」を聞いて、相手の気持ちや考え方を尊重しながら話を進めます。たとえば、友達が好きなゲームの話を聞いて「へえ、そういうところが楽しいんだね」と理解しようとすることです。

簡単に言うと、議論は「どっちが正しいか決めること」、対話は「お互いの考えを理解し合うこと」が違いです。『共創型ワークショップ』の中では、この点に注意しましょう。

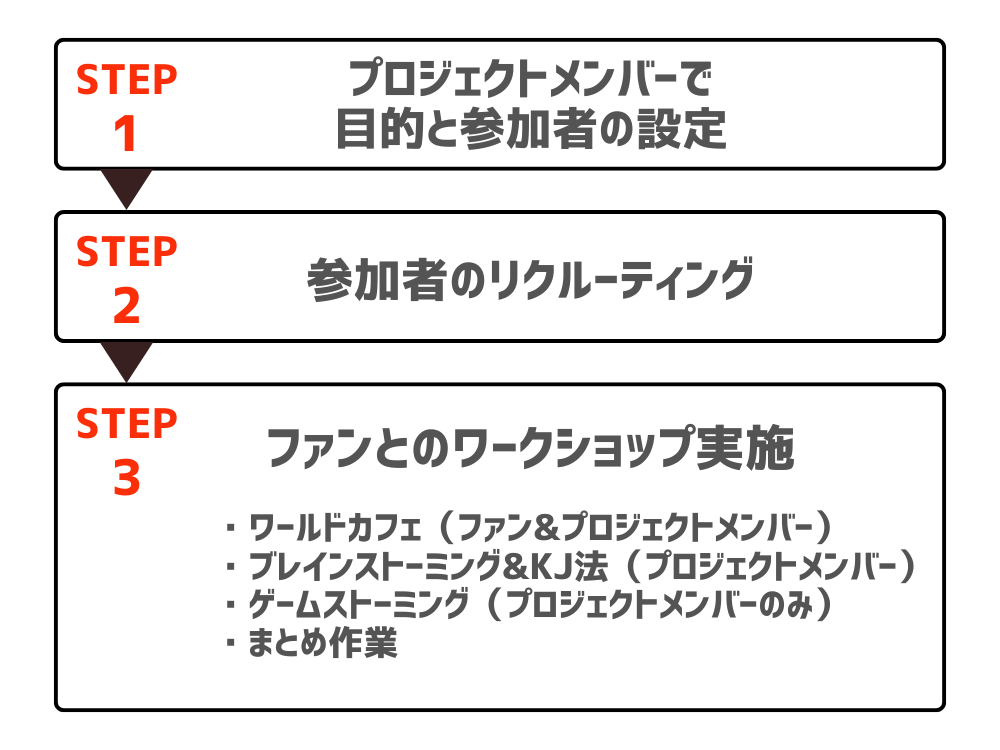

『共創型ワークショップ』の具体的な実施の流れ

ここからは『共創型ワークショップ』をどのように進めていくかを解説します。

目標と参加者の設定

ワークショップを成功させるためには、まずその目的と参加者について関係者間で認識を統一することが重要です。例えば、「若年層が試合に来ない」という課題に対して、60代のファンを招くのは適切ではありません。また、解決すべき課題を事前に共有しておくことで、話が脱線した際にも軌道修正が容易になります。効果的なワークショップを行うためには、事前準備が欠かせません。

参加者のリクルーティング

参加してもらいたい対象者が決まったら、次はリクルーティングです。もっとも集めやすいのはスポーツチームのファンです。スポーツチームのファンはチームを応援するという文化が根付いているため、「もっと良くするために力を貸してください」という呼びかけで積極的に参加してくれる場合が多いです。スポーツチーム以外の場合は、何かしらのインセンティブを用意して参加者を募る必要があるでしょう。

ファンを理解する【ワールドカフェ】

参加者が集まったら、いよいよワークショップに入ります。まずは【ワールドカフェ】という手法を使って、プロジェクトメンバーとファンの方々が一緒になって特定のテーマについて対話を行います。

まずは、4~5人程度のグループを複数作り、同一のテーマについてグループごとに話をします。テーブルに模造紙を置き、意見や気づいたことを自由に書き込んでいきましょう。

続いて、メンバーを入れ替えて同じテーマのディスカッションを全部で3回実施します。1回目はテーマについて「アイデアを探求・追及する」。2回目はほかのテーブルで出た意見を共有し、「アイデアを融合・発散させる」。3回目は今までに提示された内容を元に「アイデアを統合・整理する」。

最後は、個人ごとにそれまでの作業内容を振り返り、全体で共有して終わりとなります。人数にもよりますが、ここまででおおよそ2時間くらいが目安となります。

ファン像のまとめ【ブレインストーミング & KJ法】

ここからはプロジェクトメンバーのみの作業になります。【ワールドカフェ】で話し合った行動や考え方、価値観などについて1時間程度で拡散→収束を行います。

【ブレインストーミング】は、自由な発想でアイデアを出し合う手法です。【ワールドカフェ】で得られた知見を1枚のポストイットに1つずつ書き出して壁に貼り付けていきながら、新しいアイデアが湧いてきたらそこに付け加える形で発散していきます。

【KJ法】は、発散されたアイデアを整理・分類し、関連性を見つけることで新しいアイデアの発見や課題解決の糸口を見つける方法です。壁に貼り付けられたポストイットをグループにまとめていき、見出しを付けていきながらそれぞれのグループの関係性や流れを整理していきます。

アイデア開発【ゲームストーミング】

最後の【ゲームストーミング】では、プロジェクトメンバー間で【ブレインストーミング&KJ法】でまとめたファン像を元に、1時間程度でファンにアプローチするための多様な施策アイデアを開発していきます。様々な「ゲーム」を用いることで、参加者がリラックスし自由な発想が促進され、活発な議論を通して新しい視点や革新的なアイデアを生み出すことを目指します。

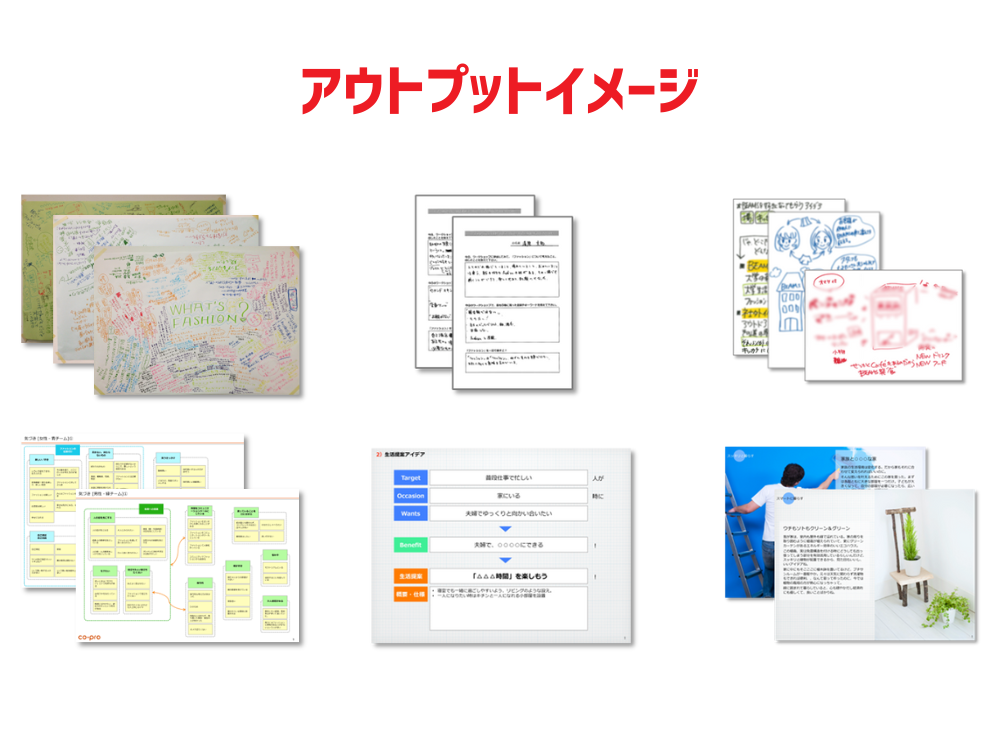

まとめ

どれだけアイデアがあってもそれが活かせなければ意味がないため、最後はワークショップの中で出てきた沢山のアイデアを評価・精査して実際に活用できる資料にまとめていきます。個別の施策を考えるためのヒントにしたり、関係者間で議論を深める際のデータソースとして活用したりすることができます。

『共創型ワークショップ』の3つのメリット

最後は『共創型ワークショップ』を実施することでのメリットを3点ご紹介します。

1.ファンの意識や価値観、行動を体感的に理解できる

ファンとの対話や共同作業を通じて、発言だけでなくニュアンスや表情も感じ取ることができます。ファンの価値観や行動傾向を単発の発言ではなく、体感的に理解することによって、アンケートでの調査やSNSでのソーシャルリスニングなどで集めた文字情報よりも深いところまで理解が可能です。

2.多様な意見の化学反応で、新たな視点を獲得できる。

ワークショップでの対話を通じて、消費者(ファン)の視点をサービスや団体の施策に加えることができるようになります。

それだけでなく、正確なファンの姿を運営チーム内で共通認識とすることができるので、チームとしての動きや情報発信に担当者個人ごとのブレがなくなることも魅力です。

3.ワークショップ自体がファンとの新たな接点となる。

ワークショップを実施すること自体が、ファンの方々との新しい接点を作ることにつながります。自分の好きなサービスや団体の運営側に回って発言ができる場を設けることで、ファンの愛着を深めることに貢献します。

さらに、ファンの意見を取り入れた施策やグッズ展開を積極的に行いつつ、ワークショップを実施している模様を発信することで、ファンの声を聴いた運営という姿勢のアピールにもつながります。

まとめ

「ファンが何を考えているか分からず、施策のアイデアが出せない…」「チームとして何を打ち出していけばいいかわからない…」「サービスのどこをアピールするべき?」といったお困りごとがある場合には、ぜひ『共創型ワークショップ』に取り組んでみてはいかがでしょうか?ファンの方々が心の奥底で感じているインサイトを浮き彫りにし、よりファンの心情に寄り添った施策や運営が出来るようになるはずです。

ただし、『共創型ワークショップ』は参加者の熱意や話し合うテーマによって盛り上がり具合は様々。進行役のファシリテーターによって成果が大きく変わってきます。もし、進行に自信がなかったり、人手不足でそこまで手が回らないといった場合にはワークショップの実施からアウトプット資料の作成まで承っておりますので、お気軽にご相談ください。